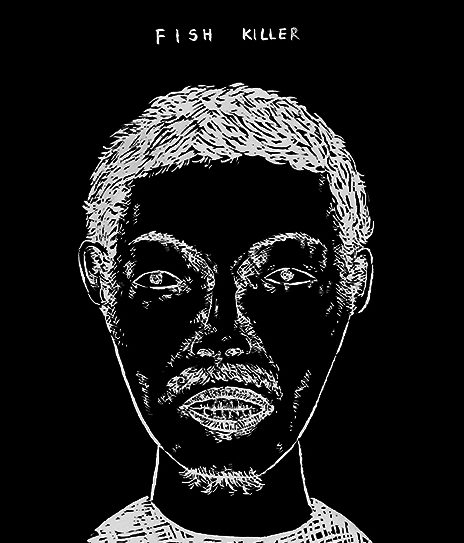

這是一個關於男子J的故事。1991年,J從多明尼哥移民至曼哈頓上城,來到美國了以後,你可以形容J過著勞工的生活,J花了他大部份的人生在製造相關產業當中。J有一個家庭,他與他的妻子、兩個女兒,和繼子住在有兩個臥室的公寓當中。

有一天,J陷入瘋狂之中,他拿出菜刀威脅他的妻子、並把她關在臥室當中。在繼子打電話報警之後,警方趕到了現場;J在情急之下、破窗而出、在血泊中攀爬至建築物邊緣,並揚言在任何一個條子靠近他的情況下,他便會被迫使出大躍進、並進而結束他的一生。

數個月之後,我在紐約州地方法院第四十五室遇到了J,那天,他被一大票人包圍著:警察、法官、律師、證人和陪審團。我遇到他的那個下午,就像看了一齣J領銜主演的六個小時長劇,在法庭舞台內,有劇情、有佈景、演員、導演、還有一群技術人員。

這場關於J的一齣劇,共分成三個部份,首先是一個醫師坐在證人席當中,以醫學的角度解釋J的妻子受到嚴重地毆打、還有她在醫院裡的精神狀況。第二部份是與J關係惡劣的繼子,他在證人席上控告J說他是社區當中最邪惡的男子。最後一部份是逮捕J的警探,他形容J在大樓窗口上的情形,還有最後的逮捕過程。

在每個部份裡,律師跟檢察官,扮演著真實解釋者的角色,藉由與證人提問、推理、與發表各式論證,他們建立了不同的故事敘事,以解釋同一件不為人知的神祕事件。法官,則掌握了整齣劇韻律,藉由「駁回」、亦或是「成立」律師與檢察官所提出的「反對」,他掌握了劇情的導向,他掌握了每個劇幕的演出、幕前與幕後的場景調度、與人物/演員的運用。而陪審團則以其的沈默,參與了整個戲的運作,他們的工作、與其說是追尋事實的真相,不如說是被賦與了至高無尚的選擇權,在龐雜無章的世界當中挑出一個解釋真相的方法。

而整齣戲最有趣的部份,則在於所有人都在談論著J,或是作著與J有關的某件事情,卻同時假裝J不在這個房間:人們避免與J眼神的接觸,並在提及J時,總是以詭異的第三人稱稱呼,最後,整齣戲就像是一場房間中之大象的遊戲。

從那天開始,我常常想到J、他的罪惡、還有他不幸的未來。我想到整個司法系統,以其功用來說,其實跟部落的長老裁決、與中世紀的燒女巫祭典差不了多少:其作為一套儀式規則、以滿足人類最基礎的需要、用以協調社會內部的衝突與暴力;司法經由界定合法/不合法、道德/不道德、合群/反社會的界限,以維繫社會整體的運作。而吊詭的是,這套系統,又如何地以其複雜的法律名詞、條文,各種古怪的程序如拘捕、擔保、羈押等,脫離了日常生活,成為一項專業、成為不可人知的神祕領域。

我們控訴中世紀社會之迷信、與崇拜魔法,而當代生活實際上也差異不大。

關於J的戲,是一齣沒有結尾的劇,原因是因為我沒有等到J最後宣判的那一刻。儘管如此,我相當地確信J的戲會有一個悲慘的結尾,第一是因為J有個糟糕的律師,第二是因為J屬於一個特定的社會群體、提供了監獄與相關機構其廣大的免費勞動力。

關於J的一齣戲,是一個關於個體的故事、同時間又具有普世性:這是一齣關於第三世界移民如何地在追逐美國夢、又如何地在貧窮、社會衝突與暴力之中掙扎,最後以自身的囚禁、在自由社會下體現對自由的真正定義。