啊!又是一個開幕的夜晚.

今晚我們衣著華麗,濃妝豔抹,爭奇鬥豔.

我們一臉犬儒,內心灰暗,滿是焦慮、嫉妒與對世人的不滿.

我們站在真實的沙漠中央,對著空虛的自我攬鏡自照,看到的是一片荒蕪.

開幕的夜晚,是如此的浪費生命.

那晚,我又再次地站在那有點酷又有點頹廢的南倫敦藝廊,啜飲著廉價紅酒,看著不知所云的錄像作品.

投影幕裡,多重分割的影像在眼前閃過,3d建模的面孔漂浮在粉紅色的背景上,環繞喇叭震盪著低頻聲,機械的女聲傾訴著綿綿絮語.在這半真半假的數位時代,人們稱這類模凝兩可的事物為"後網路"藝術。

隨著時間的推演,焦慮感隨著湧進的人潮而節節昇高.談笑的人群映照著牆角下的我,顯得如此的孤絕.

我祈禱著熟人的到來,能將自己從喧囂中的孤獨解救出來.

沒過多久,藝術家班哲明從人群中鑽出,熱情地拍拍我的肩膀.

我轉過頭,擠出一臉驚訝.

「嗨,好久不見.」

在那人聲鼎沸的牆角邊,我們用各自濃厚的英文口音進行一場絕望的對話; 有一搭沒一搭的話題,在天氣、交通狀況、當日新聞等瑣事打轉,失去焦點,並往氣候變遷、地方選舉制度、生機飲食法等詭異的未知範疇邁進.

焦慮感在內心發酵,擴大,佔據全身.

眼前是幾株插滿LED燈的盆栽,斜倒在地面,以垂死目光怒視著我,拒絕透露任何能被理解的線索; 我對它一竅不通,它也對我一無所知.兩者進而達到以誤解為前提的共存.

這時的我眼角瞄到藝術學院的老同學,便施以尿遁大法,鑽過人群,抵達藝廊另一頭更吵鬧的角落.

「嗨,好久不見!」老同學親切地喊道.

我回報以那張被焦慮凝結的笑臉,象徵孽緣的結束與開始,更多雞同鴨講的誤解,更多無謂的空話將被虛擲到這個宇宙當中.

幾瓶黃湯下肚的你感到尿急,加入了那條通往廁所的蜿蜒隊伍,焦慮著膨脹的膀胱,焦慮著尚待建立的人脈,焦慮著所有說過與將要說出的不得體蠢話;並以焦慮的微笑與不熟的路人打招呼.你掙扎地爬進廁所, 手忙腳亂之下尿液已不受控制地奔馳而出,手中流過一股溫暖又齷齪的暖流.

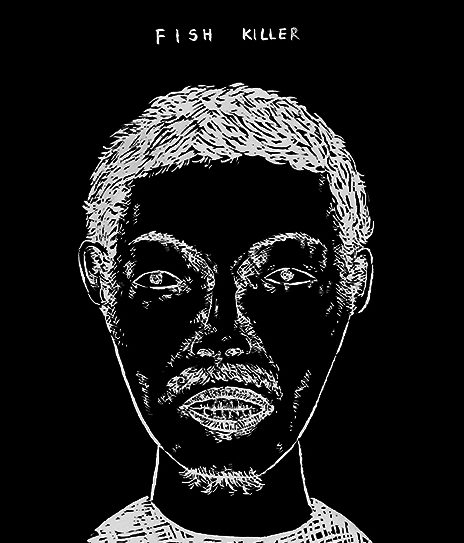

就當小便斗發出永恆的水花噴濺聲響.你抬頭一看,鏡中的那片黑暗中是一張陌生面孔.那個被長年焦慮感所侵蝕,扭曲變形的臉,

十年前,初來乍到這個國度的我,腦中盡是改變世界的遠大夢想,跳入藝術的花花世界,在裡面打滾,那時的我,覺得自己住在世界的中心,一切都充滿了希望.

實際上,你掉入的,是一扭曲的平行宇宙, 你身邊充斥著家境優渥、無憂無慮的絨袴子弟, 這是一群以藝術家、策展人、藝文工作者自稱,自私又猥褻的人物.將這群人連結在一起的,是內心中那膨脹的自尊心,與那社會夾縫中的波希米亞小小部落文化.

你的職業生涯是在權力金字塔攀爬的過程,你在眾多的藝廊、美術館、藝術中心、駐村單位、非營利空間當中跳耀,內心的那小小自我,隨著簡歷上的單位名銜而擴大.你為某國際知名的策展人找上門而感到沾沾自喜,你在各城市的藝術博覽會上招搖撞騙,並為此覺得光榮,你的名字偶爾在主流媒體上曝了光,為此,你在攬鏡自照時,常常暗自覺得自己是天才.

這光鮮亮麗的炫目泡泡,就在開幕結束,塵埃落定後破裂,隨之而來的,是令人沮喪的殘酷現實:在微薄的藝術家費、補助款、與借貸下,每天生活都是在貧窮邊緣掙扎的過程:惡性競爭下,藝術家往往成為市場第一批的犧牲者,藝廊強迫降價、惡性倒閉、捲款而逃成為常態;除此之外,你還須面對節節攀高的房租、工作室租金、人力、與作品製作成本,外加整體大環境的結構性不平等、制度性剝削、 零時工時、低薪、性別與種族歧視.

十年後,在藝廊廁所裡的你,突然從深層的夢境中驚醒,張開雙眼,看著自己那張因焦慮而扭曲的臉,發現這世界並沒有為你而改變,而它則改變了你.你變得滿嘴怨言,內心灰暗,犬儒,自怨自哀卻又驕傲自大,成為了一號自私自利又尖酸刻薄的麻煩人物.

同時,你的偉大夢想已然在繳房租、小孩生活費、保守黨的移民政策等生活諸多煩惱中消失無蹤,你成為了客居他鄉的異鄉人,褫奪了各種基本人權,在那片焦慮的大海中掙扎泅泳。

你走出廁所,穿過人群,走出藝廊大門,你深吸了一口氣,讓深夜的寧靜灌入體內.這時的你開始焦慮地鐵的最後一班夜車,你焦慮著深夜的打劫,與種種露宿街頭的無奈景象.

在回家的路上,你啃著手上熱騰騰的沙威瑪,錯過最後一班地鐵的你在空無一人的倫敦橋上散步,看著燦爛星空下靜謐的泰晤士河,你嘴裡情不自禁地哼起了歌曲.

啊!又是一個開幕的夜晚.

是如此的浪費生命。