很奇妙的,我與鮑伯的友誼,跟廢墟無關。雖然我們是在廢墟認識。

我跟鮑伯友誼建立在政大圖書館,原因大概是,鮑伯正在準備研究所,所以幾乎每天準時地抱著一堆書在閱覽室出現,而我,則是出於無聊、純粹閒得發慌,也總是在同一個地方翻些雜誌期刊或是閒書。

那一陣子我跟鮑伯常常肩比肩得坐著看書,不過在他讀著社會科學理論時,我正翻著禪機、古老中國人的智慧,在他研究阿圖塞和法蘭克福學派時,我正在研究德軍的閃電戰或是亞馬遜叢林的神秘部落或雪山大腳怪。

所以我說有些人適合當學者,有些人則只適合當(各種不需要的)知識愛好者。

幾個月後,就在廢墟佔領四五個月時,我們一起辦了以物易物市集,市集結束後沒多久,鮑伯說他考上社會所了,真厲害,雖然我心理想說,以後大概只有我會去圖書館了吧。

隔了幾天,他仍在同一時間抱著一堆書在閱覽室出現,天知道是什麼原因。

第二次市集要開始時,我在圖書館跟鮑伯說:「喂,鮑伯,我們的下一次市集要開始了。」

鮑伯說,喔,好,加油。

我說,所謂加油是什麼意思?喔,好,又是什麼意思?

鮑伯列舉了一堆接下來他要做的事情,比如說,讀書(所以你又在同一個地方現身)、騎腳踏車環島(去啊,大概多久回來?)、去印尼參加志工(哦,解救世界,喔,那要把市集延後嗎?)

「實際上,我現在正處在一種自我質疑的時期。」最後,鮑伯這麼說,帶著欲言又止。

「所謂自我質疑,是我不太知道我們現在做的這些事情,到底有什麼意義,不論是對我的人生,或是對你的人生,或是對所有身邊的人;比如說,廢墟佔領,一堆人進來,我們說,這是一場對於公共空間的爭奪戰,你知道,私有化的國營企業現在正在大量販售國有土地嗎?然後沒有人理你,大家說,喔,對耶,真是嚴重,但是我們喝著啤酒,看著電影,還烤了一次肉。對,我們辦了以物易物市集,跟所有人講說,嘿,我們希望以物易物,大家來這邊換東西喔,這是一種對於金錢生活的批判與反思,是一種前工業時前的回歸,大家說,對,但是誰知道你在講什麼東西?在我們不斷的創造各種名詞的時候,我們是不是真的知道自己在講什麼,人家知不知道你到底在講什麼?還是,我們其實已經在眾多名詞當中徹底異化。」

異化?

什麼異化?

我想這是鮑伯自從考上研究所之後的差別,在我剛認識他的時候,他很機歪,但是機歪得很好笑,比如說在上山打游擊時,他寫了一篇關於為何人會反對上山打游擊的原因,那時我不認識他,我只是想說,這人真是敢寫,而且,讓你覺得:真是他媽的對極了。

但是在研究所之後,鮑伯的聲音逐漸得在各種名詞理論當中飄渺無力,這時理論、先人的聰明語言不是拿來加強論點,而是拿來混沌論點。比如說,像剛剛的一連串談話,最後一定會用個異化作結,或是,動不動會冒出個培力(empower),在地情境、化約,然後鮑伯會回頭說:「你還要我講下去嗎?」

雖然我認識的學者不多,不過我相信最白目的學者大概都是這種樣子。

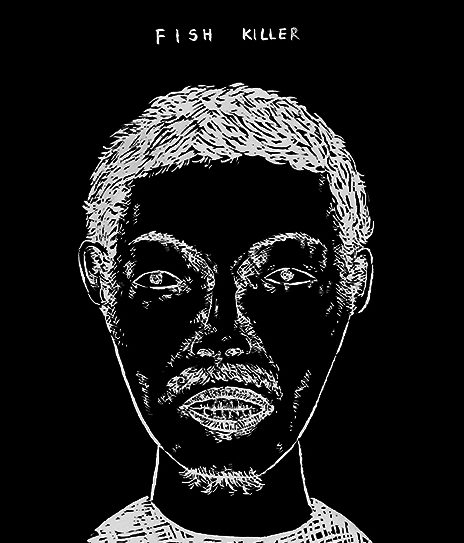

這就是鮑伯,語焉不詳的鮑伯。

鮑伯回頭說:「你還要我講下去嗎?」

「講啊,請繼續。」

「我是說,我覺得,真正的理想、理念,應該是來自於真實的生活,真正跟你的生活有關,說老實話,現在我認為我做這些,在廢墟裡面瞎晃、辦市集、跟我的生活扯不上太大的關係。」

鮑伯稍微停頓了一下,看著我。

「沒關係,我回家會慢慢查字典的,你可以繼續講。」我說。

「我是說,你與我,還有廢墟的所有人:學生,沒有階級附著性。我們,這些中產階級小孩,或許不是含著金湯匙長大,不過沒有挨餓受凍過,生活優渥,現在站在廢墟,在這個充滿符號的時代高舉著反叛的旗幟,一邊享受小文青的生活;當我們高呼"make love, no war!"時、當我們豎起中指時、當我們比出peace時,我們跟腳下的土地有什麼關係?當我們高歌、低吟、怒吼我們的苦悶與不滿時,我們究竟知不知道我們從何處來?怎麼來?殊不知,當革命發生時,第一批該被槍斃的,應該是我們自己。」

「所以,我是說,我不知道我們在這邊幹什麼。」

我不太知道該怎麼回答他,我們在這邊幹什麼?我們為何而戰?為了理念而戰?為了個人而戰?為了享受生活樂趣而戰?我是說,講了那麼多,說了那麼多,市集就在眼前,廢墟日漸荒涼。最後只是用自己的階級血統不純粹來自我鞭打,到底意義又何在?

你跟我說我們只是舉著反叛旗子自爽,那麼你有什麼更好的提議嗎?如果真心這麼認為,應該是參與修改、找出新方向的理由,結果你卻轉身拔腿就跑。你說這一切只是左派想像,那麼現在這塊土地是連想像都沒有的貧瘠監牢。

當然,上面這席話只代表了一件事:這是一個所有人都離開、土崩瓦解的年頭,所有人為著各種事情來來去去,參與、離開、需要理由,有些人會用很多的理由包裝,有些人不用理由包裝。他跟我講完這席話之後,便轉頭回閱覽室讀書。

只剩我一個人坐在圖書館門口,而我反倒沒心情再進去。

廢墟占領第六個月,廢墟行動就這麼結束了。

廢墟的結束,並沒有發生在某天,所有人說:「好吧,大家各走各的吧,以後的路上,大家各自珍重了。」

廢墟的結束,以一種緩慢,而平靜的方式,像是某個人受傷了以後,倒臥在世界的某個角落靜靜地流血,直到最後一滴血流乾,然後停止了呼吸。

先是大家遇到一些難以解決的問題,比如說東西不斷得短少,警察不斷得到訪,地主不斷得圍地,有些人開始陷入爭吵(比如說我跟大骨),原本緊密的團體出現裂痕,直到裂痕擴大,從週圍的人開始,到一些核心成員,有些人會說:「喔,我最近在忙著期中考,可能晚點吧。」不過你知道所謂的晚點是永遠;有些人則乾脆不來,突然地有天成為最後一天。

我想大概是大家突然覺得厭煩了吧,厭煩於不斷的躲著警察、厭煩於今天擺在桌上的東西第二天又消失不見了。

前幾個禮拜,一大群台灣銀行的工人,衝進了廢墟將裡面的東西掃蕩一遍,廢墟書城的書被全數搬走,書架倒了下來,東西散落一地,搬走了好幾張我們鍾愛的沙發,還有各種小東西,二樓小畫室東倒西歪,幾乎被摧毀,塗鴉室我儲存好幾個月的噴漆罐也被清光,損失相當慘重,最後還好是流浪漢阿寶將電視藏了起來,不然又會更慘。雖然電視又在幾個禮拜後被我摔壞,喔,我不是故意的。

最後有天,代表住戶大會的路燈並沒有在六點亮起,一直到了七八點,我們才意識到電源已然被切斷了。

最後一次掃蕩,大概掃走了所有人的興致,對彼此與這間廢墟的耐心,所有人又開始找尋自己的意義,找尋自己的目標,有些人跑去寶藏巖,臨走前還一直拉我去,不過我對於從一個廢墟搬到另一個廢墟興致缺缺;有些人忙著玩團、玩電影、玩音樂、玩各種能玩的東西;而這時,我則忙著弄第二次以物易物市集,有點像是逃避,或是另起爐灶,隨便你怎麼說,總之我需要另一件事情、一個藉口來否認這場小資遊戲的失敗,不過這有邏輯上的矛盾,如果這是一場游戲,那麼便沒有失不失敗的問題了,不是嗎?

瑪莉靈劇團正如火如荼,好幾天不見蹤影,每次打給她不是沒開機,就是沒人接聽,不然就是通話中(嘿,這中間有某種矛盾在),我想我打給她大概也造成她的某種道德重量吧,不過我也不太在乎。

自從發出堅果一號之後,大骨跟阿布魯不知道在做些甚麼,實際上我也不在乎。

而廢墟,則逐漸冷清,人口逐漸稀少,至多也是有人偶爾說:嘿,我昨天有去廢墟耶,怎麼都沒有人,然後大家開始裝聾作啞。直到有天,大家都不再出現,這時廢墟又成為了廢墟,裡面只有流浪漢阿寶與阿民。

人生通常很諷刺,鮑伯在兩年後,主演了一部以廢墟改編的學生電影,我有去看,當初的那席話卻始終沒有在裡面出現。