2013年9月16日起,張碩尹為您呈現馬尼拉郵船.馬尼拉郵船為西班牙帝國十六世紀的運輸船隊、得名於其由菲律賓硬木所製造的巨大帆船、為歷史上第一個連接歐洲、亞洲、美洲的貿易路線。郵船每年由西班牙出發、跨越墨西哥、連接菲律賓、達台灣並於中國貿易,其維持三百餘年的全球貿易,建立了貴重金屬的大量開採、奴隸販賣、中國茶與絲綢等奢侈品市場,並架構早期全球化的經濟/權力結構。

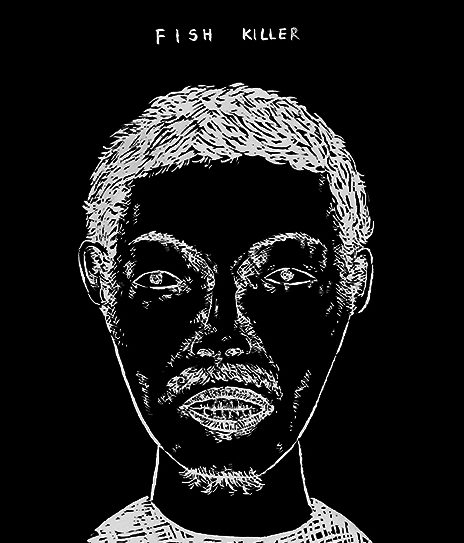

張碩尹在此次計劃、將以馬德里、賽維爾、費洛三個城市為創作基地,製作一系列的塗鴉.探討藝術家如何回應當代歐洲的國際政治、移民問題、殖民歷史,與在經濟危機下的生存之道。

此計劃受國家文化藝術基金會贊助

From 16th September, 2013, Ting-Tong, Chang presents you his street art project: Manila Galleons. The Manila Galleons were the Spanish trading ships that sail once or twice per year between Seville in Europe, Acapulco in New Spain (Mexico), the Spanish East Indies (Philippines), Taiwan and Canton in China. The trading route was inaugurated in 1565 with the establishment of the ocean passage with China, and continued until Mexico War of independence in 1815. The 250 years of galleon trade constructed a world map of early globalization, where Europe, America and Asia were linked with silver, slavery, silk, tea and luxury goods.

Travelling through the three Spanish cities: Madrid, Seville and Ferrol, Chang will elaborate how (graffiti) artists respond to issues such as (inter-)national politics, immigration, colonization and economical depression in contemporary Europe.

This project is supported by the National Culture and Arts Foundation.