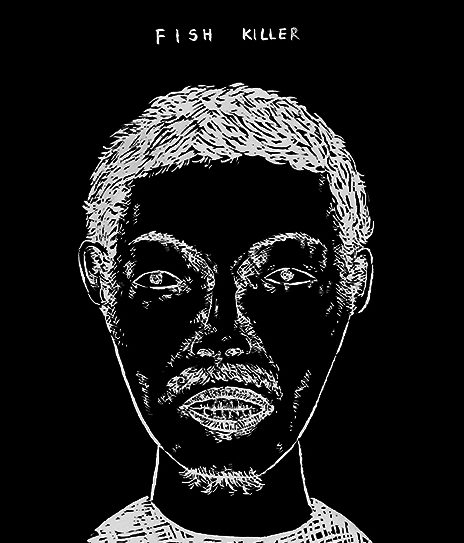

(2010年冬天,在Tom回日本前我問他讓我拍張照片以作成塗鴉,他選擇以裸照的方式呈現。Tom說,沒有一種方式比裸體更好對倫敦道別)

2009年六月,我拿到Goldsmiths的條件入學,而進入了碩士前的語言學校。

對於語言學校,我在台灣時有諸多想像:在課堂上,我認識來自世界各地方的人,不論種族、不論國籍,我們肩並肩地讀英語,並走入英國學院的殿堂。

而語言學校開學的那天,直到至今我仍印象深刻:我從宿舍走過Goldsmiths有黑白交錯地板的走廊,走上樓梯、推開核木做的教室大門,我看到清一色的亞洲面孔;人們操著台灣口音的中文,教室裡人聲震天。

我那年的語言學校,七成的學生來自於台灣,九成的台灣人來自台北,而幾乎所有人均畢業於各設計與大傳科系,其中有半數人我總感覺似曾在台北的某處見過。

在語言學校,所有人每天九點上課至下午三點、午休一小時,朝夕相處之下,像讀了三個月的高中:一樣地人們群體行動、一樣地人際關係裡充滿了八卦與謠言,也一樣地,我深刻地相信身為一個人類,不應該跟群體每日相處超過三小時的時間。

在語言學校裡,很多的晚上我常在廚房派對當中渡過;所謂的廚房派對,是住宿舍的外籍學生們標準的交際手段與打發日子的方式;在下課後,人們會在廚房裡擺了許多的啤酒與各種食物,各走道的學生會聚集此處,在白日燈管下渡過一個又一個的晚上,玻璃窗外,是街道上一整片的黑暗。在這些廚房派對中,你覺得活在一個奇異的空間當中:儘管你身體處於英格蘭,但是心理上,你在一個從亞洲複製而來的生活中,一樣的食物、一樣的臉孔、一樣的行為方式。似乎在宿舍廚房裡,人們以群體的力量,打造了一個安全的小世界,以抵擋外面的巨大未知。

但同時,在語言學校裡,我也遇到了許多希奇古怪的人們,如日本人Tom、台灣人欣佑,韓國人Hee。這些人、與日後在碩士班的同學們具有本質上的差異:在藝術系裡,碩士生們具有一貫的專業態度,他們具有專一的目標,他們知道,Goldsmiths的藝術碩士在他們人生中是往後事業生涯的一步,也因此,藝術系碩士生們傲慢、膚淺、並且千遍一律。對他們來說,Goldsmiths是手段而不是目的。

在語言學校裡,你遇到的是混亂的一群人,在這些人當中,諸多抱持著:“既然不知道該做什麼,那麼便來英國走走吧!“的態度,而因此身處於此地,絕大部份仍不知道人生為何、未來仍是一切空白:他們熱情地想要體驗一切,但同時又對一切充滿恐懼。對他們來說,Goldsmiths是目地、而不是手段。

當我想到語言學校,日本人Tom的影像仍清楚地在我腦海中。他的影像是一混亂的存在,但相較於我台灣朋友們的混亂而悲傷,Tom的混亂,是一種快樂的混亂。他的存在,如同一真摯的混亂哲學:因為未來的不可知,因為人的渺小無法掌握命運,而因此,身為人類應該隨時地保持在熱情的狀態,熱情的擁抱生命、與熱情地擁抱未知。

在之後的很多日子中,我常想到Tom那時快樂又混亂的樣貌。

在語言學校結束後,隨著碩士生涯與之後的畢業,那個未知的迷霧散去,眼前的人生道路清晰浮現,但是同時,那個最快樂的人生段落,似乎也跟著結束了。