香 港 電 台 電 視 節 目 《 活 在 牆 上 》,關文軒導,2013

走 在 城 市 的 街 頭 角 落 , 塗 鴉 有 沒 有 引 起 過 你 的 注 意 ? 它 是 有 破 壞 沒 建 設 的 鬼 畫 符 ? 還 是 吶 喊 自 由 的 藝 術 創 作 ?

長 久 以 來 , 談 到 我 城 的 塗 鴉 , 可 能 只 有 「 九 龍 皇 帝 」 曾 灶 財 宣 示 「 主 權 」 的 墨 寶 是 我 們 說 得 出 口 的 例 子 。 但 在 2011 年 4 月 之 後 , 事 情 就 有 點 不 一 樣 。

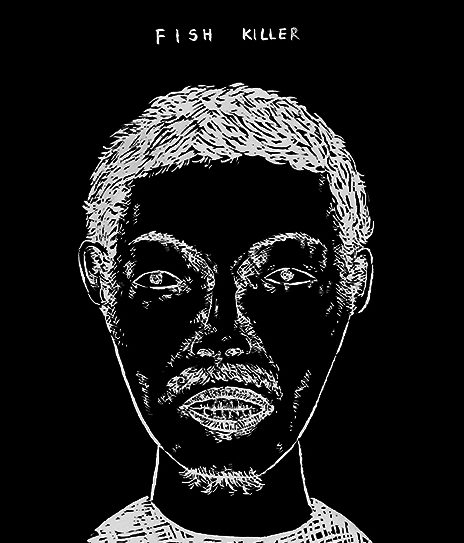

台 灣 Bbrother 是 藝 術 還 是 犯 罪 ?

Bbrother 在 台 灣 政 治 大 學 念 到 最 後 一 年 的 時 候 , 對 前 途 的 各 種 迷 惘 鼓 動 他 做 盡 輕 狂 反 叛 之 事 — — 佔 領 廢 墟 過 集 體 生 活 , 把 不 被 學 校 選 中 的 學 生 作 品 自 行 於 校 內 廣 場 展 出 , 甚 至 斗 膽 向 蔣 介 石 的 巨 大 銅 像 打 起 整 個 蓋 掉 的 主 意 — — 當 然 絕 對 少 不 了 的 是 塗 鴉 , 聯 黨 結 隊 組 了 一 個 「 上 山 打 遊 擊 」 , 以 極 盡 尖 酸 諷 刺 的 手 筆 , 塗 遍 政 大 每 個 角 落 , 向 一 切 看 不 過 眼 的 社 會 風 氣 與 權 威 開 火 。 事 件 引 發 全 校 師 生 熱 議 , 在 被 校 方 嚴 令 禁 制 之 後 , 更 把 塗 鴉 擴 展 到 台 北 市 內 , 誓 要 同 學 出 了 校 門 也 得 看 見 他 的 塗 鴉 !

因 為 一 些 可 能 只 是 很 個 人 的 反 叛 , Bbrother 的 塗 鴉 遍 及 台 北 市 , 也 讓 他 捲 入 更 大 的 爭 議 當 中 。 與 「 塗 鴉 少 女 」 的 處 境 一 樣 , 社 會 總 是 喜 歡 給 人 分 派 角 色 。 戴 上 社 會 文 化 政 治 的 大 帽 子 , 當 時 的 Bbrother 不 禁 發 現 , 為 了 在 塗 鴉 是 破 壞 還 是 藝 術 的 爭 議 中 正 當 化 自 己 的 行 為 , 不 禁 扮 演 起 一 個 為 社 會 發 聲 的 反 叛 者 角 色 。 這 種 來 自 社 會 , 對 塗 鴉 理 所 當 然 的 期 許 , 並 不 是 Bbrother 撫 心 自 問 下 希 望 扮 演 的 人 。

這 一 種 局 限 讓 他 毅 然 放 下 噴 罐 , 甚 至 離 開 台 灣 。 現 在 的 Bbrother 旅 居 倫 敦 , 過 艱 難 的 藝 術 家 生 活 。 雖 然 不 再 塗 鴉 , 卻 仍 然 以 街 頭 隨 處 可 見 的 東 西 進 行 種 種 搞 怪 的 藝 術 創 作 。 他 覺 得 現 在 的 作 品 正 是 對 過 去 塗 鴉 歲 月 的 重 新 思 考 — — 塗 鴉 是 藝 術 還 是 犯 罪 ? 這 個 Bbrother 過 去 一 直 面 對 的 爭 議 , 其 實 就 是 社 會 怎 麼 看 待 塗 鴉 的 價 值 。 但 誰 有 權 去 決 定 一 件 東 西 有 用 或 者 沒 用 呢 ? 社 會 評 判 一 件 事 物 的 標 準 , 潛 藏 既 定 的 權 力 關 係 , 當 我 們 反 思 過 這 些 權 力 關 係 之 後 , 我 們 便 能 從 塗 鴉 是 藝 術 抑 或 破 壞 的 二 分 法 之 中 解 放 吧 ?

塗 鴉 者 把 城 市 當 成 自 己 的 畫 布 , 率 性 在 大 街 小 巷 揮 灑 自 己 的 手 筆 。 他 們 對 私 產 或 景 觀 的 破 壞 , 有 時 的 確 證 據 確 鑿 ; 但 不 論 好 醜 , 刻 在 牆 上 的 就 是 一 股 凝 聚 了 甘 冒 風 險 的 行 動 力 量 , 這 些 力 量 附 帶 可 能 性 , 但 這 究 竟 是 一 個 怎 樣 的 可 能 ? 首 先 放 下 約 定 俗 成 的 二 元 討 論 , 在 下 次 走 在 街 上 的 時 候 放 慢 腳 步 , 看 看 你 遭 遇 到 的 塗 鴉 — — 問 題 並 不 一 定 需 要 答 案 , 更 重 要 的 可 能 是 想 像 。

香 港 電 台 電 視 節 目 《 活 在 牆 上 》 , 透 過 各 國 不 同 的 塗 鴉 藝 術 家 述 說 自 己 的 塗 鴉 故 事 , 追 本 溯 源 , 一 窺 這 門 非 法 、 地 下 、 小 眾 的 玩 意 , 到 底 是 如 何 攀 上 文 化 殿 堂 。 節 目 於 12 月 3 日 至 12 月 31 日 , 逢 周 二 晚 上 7 時 , 在 亞 視 本 港 台 播 映 ; 港 台 網 站 tv.rthk.hk 同 步 直 播 及 提 供 重 溫 。